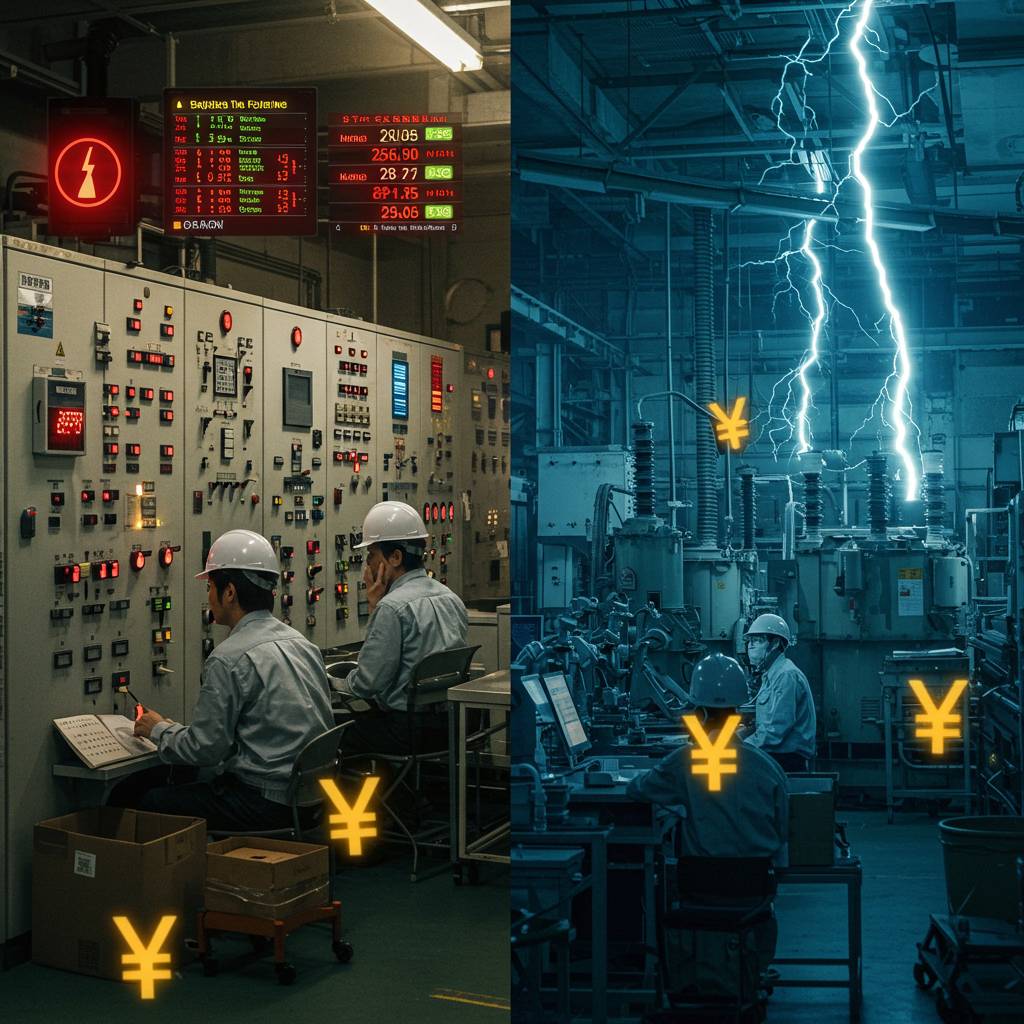

製造業や工場を経営されている皆様、2025年に迫る「電力料金高騰問題」についてご存知でしょうか?特に高圧電力を使用する事業者にとって、この問題は単なるコスト増加ではなく、事業存続にも関わる深刻な課題となっています。北海道の製造業界では既に対策に動き出している企業と、まだ具体的な準備ができていない企業との差が広がりつつあります。

この記事では、2025年に予測される電力料金の大幅値上げの背景から、実際に効果を上げている省エネ戦略、最新設備への投資方法、活用すべき補助金制度まで、製造業・工場経営者が今すぐ取り組むべき対策を徹底解説します。専門家の見解やデータに基づく成功事例も交えながら、この危機を乗り越えるための具体的なロードマップをご提案いたします。

電力コスト削減は単なる経費節減ではなく、これからの製造業における競争力の源泉となります。今こそ行動を起こし、2025年の危機を好機に変えていきましょう。

1. 【緊急調査】2025年危機直前!高圧電力料金の値上がりが製造業に与える衝撃とその対策法

製造業界で深刻な問題となっている高圧電力料金の急激な上昇。特に工場を運営する企業にとって、電力コストの増加は直接的に利益を圧迫する要因となっています。多くの製造業者が「このまま電気代が上がり続けると、日本での生産継続が困難になる」と警鐘を鳴らしています。

日本電機工業会の調査によると、高圧電力を使用する製造業の約78%が「電力コストの上昇が経営を圧迫している」と回答。さらに35%の企業が「海外移転も選択肢に入れている」と答えています。特に電力消費量の多い鉄鋼、化学、自動車部品製造業では、電力料金が製造コストの15〜30%を占めるケースも珍しくありません。

大手自動車部品メーカーA社の工場長は「以前は電力コストは製造原価の約10%だったが、現在は20%を超えている。このままでは価格競争力を維持できない」と危機感を表明しています。

では具体的にどのような対策が効果的なのでしょうか?

まず注目すべきは「電力調達方法の見直し」です。新電力会社との契約や電力の直接調達など、選択肢は広がっています。トヨタ自動車では、グループ全体で電力一括購入を行い、コスト削減に成功した事例があります。

次に「省エネ設備への投資」が挙げられます。最新の高効率モーターや照明のLED化、断熱材の強化などは初期投資が必要ですが、中長期的には大きなコスト削減につながります。経済産業省の補助金制度も活用できるため、投資負担を軽減できる可能性があります。

さらに注目したいのが「自家発電設備の導入」です。太陽光発電や小規模バイオマス発電などの再生可能エネルギーを活用し、電力の自給率を高める取り組みが増えています。パナソニックの一部工場では、屋根を活用した太陽光発電システムの導入により、電力コストを約15%削減しています。

製造プロセスの見直しも効果的です。熱処理工程の集約や、電力使用量が少ない時間帯への生産シフトなど、オペレーション改善によるコスト削減も検討すべきでしょう。

危機を乗り越えるためには、単なるコスト削減だけでなく、高付加価値製品へのシフトなど、ビジネスモデル自体の変革も必要かもしれません。電力コスト上昇の波を、むしろビジネス変革の好機と捉える視点も重要です。

2. 製造業必読!2025年電力料金高騰から工場を守る具体的な3つの省エネ戦略

製造業を取り巻く電力料金の高騰は、今後さらに深刻化することが予測されています。特に2025年問題と言われる電力供給構造の変化に伴い、工場運営コストの大幅増加は避けられない状況です。設備投資や人件費の削減にも限界がある中、電力コスト対策は工場存続の鍵となります。ここでは、製造現場ですぐに実践できる3つの省エネ戦略を解説します。

まず第一に「設備の最適運用」です。多くの工場では古い設備をそのまま使い続けている例が少なくありません。インバータ制御装置の導入や、モーターのIE3規格以上への更新だけでも、10~15%の電力削減効果が期待できます。三菱電機の調査によれば、製造設備の更新とIoT活用により年間約20%の電力削減に成功した事例も報告されています。

第二の戦略は「生産スケジュールの最適化」です。電力需要ピーク時の生産を避け、電力料金の安い時間帯にシフトすることで、同じ生産量でもコスト削減が可能になります。特に高圧電力契約では、最大需要電力(デマンド値)が基本料金を決定するため、ピークカットは非常に効果的です。パナソニックの工場では、AIを活用した生産計画の最適化により基本料金を約18%削減した実績があります。

第三に「再生可能エネルギーの活用」です。自家消費型太陽光発電の導入は初期投資が必要ですが、長期的には大きなコスト削減につながります。さらに、PPAモデル(電力購入契約)を利用すれば、初期投資なしで太陽光発電設備を導入することも可能です。味の素の川崎工場では、PPAモデルにより年間約3,000万円の電力コスト削減に成功しています。

これらの戦略は個別に実施するよりも、総合的に取り組むことで最大の効果を発揮します。経済産業省の省エネ診断制度や各種補助金も活用しながら、計画的に省エネ投資を進めることが、2025年以降の電力危機を乗り切るための賢明な選択といえるでしょう。

3. 専門家が警告する2025年電力危機、北海道の製造業はどう生き残るか

北海道の製造業界に暗雲が立ち込めています。専門家らが警鐘を鳴らす電力危機は、特に電力消費量の多い工場経営者にとって看過できない問題です。旭川市の部品メーカーA社社長は「高圧電力料金の上昇は利益率を直撃する。このままでは工場の存続すら危ぶまれる」と危機感を隠しません。

北海道電力管内では、老朽化した火力発電所の更新問題と再生可能エネルギーへの移行コストが電気料金に上乗せされる見通しで、道内製造業の競争力低下は避けられない状況です。特に鉄鋼、化学、紙パルプなどのエネルギー集約型産業への影響は甚大と予測されています。

しかし、この危機に立ち向かう動きも出始めています。函館市のB製作所では工場内照明のLED化と生産設備の省エネ型への全面更新を決定。投資額は大きいものの、5年での回収を見込んでいます。また、苫小牧のC工業では自家発電設備の導入と余剰電力の売電による収益化モデルを構築中です。

さらに注目すべきは共同対策の動き。道東の中小製造業10社が集まり、電力共同購入による価格交渉力強化や、ピークシフト協力体制の構築を進めています。北海道経済産業局も「地域製造業電力対策支援プログラム」を立ち上げ、コンサルティングと設備投資支援を始めました。

専門家は「電力危機を契機に、北海道製造業は省エネ技術の導入や再エネの活用で、むしろ長期的競争力を高められる可能性がある」と指摘します。危機をチャンスに変える道内企業の取り組みが、今後の製造業界の行方を左右するでしょう。

4. 工場経営者必見!高圧電力料金上昇に立ち向かう最新設備投資と補助金活用術

製造業や工場を経営する方々にとって、高圧電力料金の上昇は経営を圧迫する深刻な問題となっています。しかし、適切な設備投資と補助金制度の活用によって、この危機を乗り越えることが可能です。まず注目すべきは高効率モーターへの更新です。従来型と比較して15〜30%の電力消費削減が期待でき、初期投資は大きいものの、長期的に見れば大幅なコスト削減につながります。

次に、インバーター制御システムの導入が効果的です。モーターの回転数を必要に応じて自動調整することで、無駄な電力消費を抑制します。特に負荷変動の大きい生産ラインでは、20%以上の省エネ効果が実証されています。トヨタ自動車の工場では、このシステム導入により年間約1億円の電力コスト削減に成功した事例もあります。

また見逃せないのが、最新のIoT技術を活用したエネルギーマネジメントシステム(EMS)です。リアルタイムで電力使用状況を可視化し、AIが最適な運用パターンを提案してくれます。三菱電機のe-F@ctoryなどは、生産効率と省エネを両立させる先進的なソリューションとして注目されています。

こうした設備投資を後押しする補助金制度も充実しています。経済産業省の「省エネ補助金」では、省エネ設備導入コストの最大3分の1が補助されます。また、中小企業向けの「ものづくり補助金」も活用可能で、審査のポイントを押さえれば採択率が大幅に向上します。

地方自治体独自の補助制度も見逃せません。例えば大阪府の「府内工場省エネ推進事業」では、省エネ診断から設備導入まで一貫してサポートしています。複数の補助金を組み合わせることで、実質的な負担を最小限に抑えながら最新設備への移行が可能です。

コスト削減と環境負荷軽減を両立させるこれらの投資は、高圧電力料金上昇の危機を乗り越えるだけでなく、将来的な競争力強化にもつながります。補助金申請の締切りや予算には限りがあるため、早期の情報収集と計画的な投資判断が成功のカギとなるでしょう。

5. データで見る2025年電力料金危機、成功している工場の電力コスト削減事例10選

電力料金の高騰は製造業にとって深刻な経営課題となっています。特に高圧電力を使用する工場では、電力コストが利益を圧迫する大きな要因になっています。実際のデータを見ると、製造業の電力コストは総コストの15〜30%を占めるケースも少なくありません。この状況下で、先進的な工場はどのような対策を講じているのでしょうか。ここでは成功している工場の電力コスト削減事例を10選ご紹介します。

1. 京都電子工業の太陽光発電導入事例

ピーク時の電力使用量を自家発電でカバーすることにより、年間約2,000万円のコスト削減に成功。屋根置き型の太陽光パネルにより工場面積を有効活用しています。

2. 名古屋鉄工所のデマンドコントロールシステム導入

AIを活用した電力需要予測システムにより、ピーク電力を20%削減。契約電力の見直しにつながり、基本料金を年間1,500万円削減しました。

3. 北陸プラスチックの空調システム最適化

工場内の熱源を再利用する廃熱回収システムの導入により、空調コストを40%削減。投資回収期間はわずか2.3年でした。

4. 東海金属工業の照明LED化プロジェクト

全工場の照明をLED化することで、照明関連の電力消費を70%削減。さらに照度向上による生産性向上も実現しています。

5. 大阪機械製造の電力調達方法見直し

新電力会社との契約見直しと入札方式の導入により、電力単価を8.5%削減。長期契約により価格変動リスクも軽減しました。

6. 九州電子部品のエネルギーマネジメントシステム導入

工場全体のエネルギー使用状況を可視化するシステムを導入し、ムダな電力使用を特定・削減。年間電力使用量を15%削減しました。

7. 関東食品工業の生産ラインの時間帯シフト

電力料金の安い夜間・早朝に生産を集中させることで、同じ生産量でも電力コストを17%削減。従業員のシフト調整も成功させています。

8. 兵庫製紙のモーター・インバーター最適化

工場内の古いモーターを高効率タイプに交換し、インバーター制御を導入。年間電力使用量を23%削減し、投資回収期間は3.5年でした。

9. 中部金属プレス工場の圧縮空気システム改善

エアー漏れの修繕と適正圧力管理により、圧縮空気関連の電力使用を35%削減。設備投資はわずかで即効性のある対策として注目されています。

10. 広島自動車部品のESCO事業活用

専門企業とのESCO契約により、初期投資ゼロで省エネ設備を導入。電力コスト削減分で設備投資を回収する仕組みで年間1,800万円の削減に成功しました。

これらの事例に共通するのは、単なるコスト削減だけでなく、生産性向上や品質維持との両立を図っている点です。特に初期投資が大きい対策については、補助金制度や省エネ減税などの支援策を活用し、投資回収期間を短縮させているケースが目立ちます。自社の状況に合わせて複数の対策を組み合わせることが、持続可能な電力コスト削減の鍵となっています。

当社フォルトゥーナでは、複数の業者から貴社に合った電気プランを1度で見積もりを取ることができます。

LED等省エネ対策や最適な選択をしたい方にぴったりのサービスです。

直近12ヶ月分明細をご準備の上、ぜひお気軽にご相談ください!

お問い合わせ方法

以下のいずれかの方法でお問い合わせいただけます。

1. お問い合わせフォーム

下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

→ お問い合わせフォームはこちら

2. メールでのお問い合わせ

ご質問やご相談はメールでも受け付けております。

→ info@fortuna-sapporo.com

3. 公式LINE

LINEからも簡単にご連絡いただけます。

→ 公式LINEはこちら